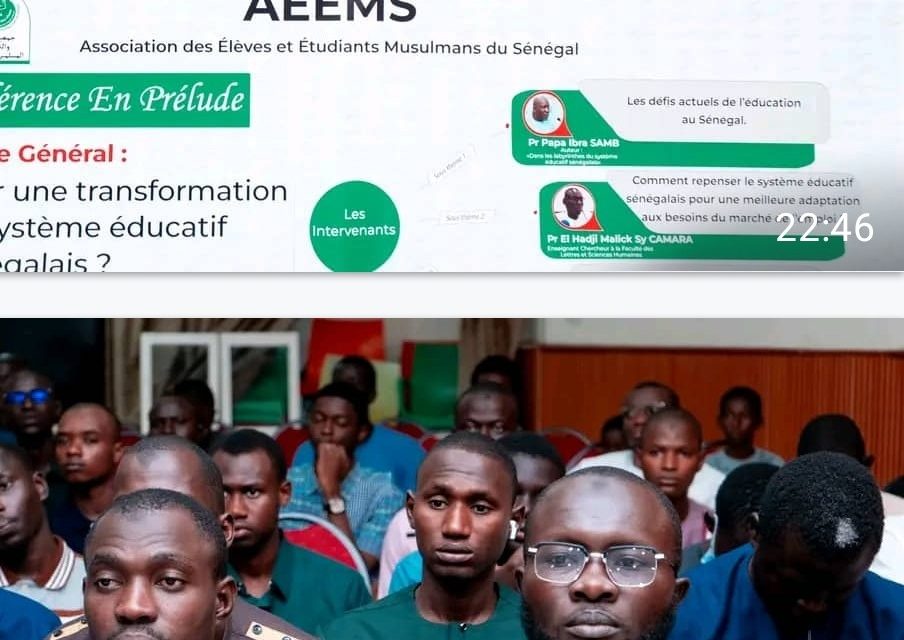

NETTALI.COM- Réunis à l’invitation de l’AEEMS, les professeurs Djiby Diakhaté, Papa Ibra Samb et Elhadj Malick Sy Camara ont livré des réflexions croisées sur l’avenir de l’éducation nationale. Entre héritage colonial, massification universitaire et quête de valeurs morales, chacun a esquissé des pistes pour une école sénégalaise mieux ancrée dans ses réalités.

La salle Amadou Aly Dieng de L’Harmattan Sénégal a servi de cadre à un débat de haute facture sur l’avenir du système éducatif sénégalais. Trois universitaires de renom, les professeurs Djiby Diakhaté, Papa Ibra Samb et Elhadj Malick Sy Camara ,y ont confronté leurs analyses et propositions.

Pour le sociologue Djiby Diakhaté, l’un des enjeux majeurs reste la redécouverte d’une école véritablement sénégalaise. « Nous n’avons pas une école sénégalaise, nous avons une école au Sénégal, héritée de la colonisation », a-t-il lancé, avant de rappeler que l’éducation traditionnelle s’enracinait dans la famille et le village. À travers l’exemple du repas pris autour du bol, il a montré comment « on inculquait à l’enfant la discipline, le respect du bien commun et la responsabilité sociale ». Selon lui, la crise actuelle de valeurs découle d’un abandon progressif de ces pratiques.

Il a dénoncé une école coloniale conçue pour « éloigner les enfants de leurs communautés » et développer un complexe d’infériorité vis-à-vis de l’Occident. Pour Djiby Diakhaté, il est urgent de « réconcilier l’école avec elle-même » en intégrant les valeurs locales et en transformant l’éducation en véritable levier de savoir-être.

Ancien recteur de l’Université de Thiès, Papa Ibra Samb a insisté sur la récurrence des défis éducatifs depuis l’indépendance. « Au Sénégal, l’éducation est toujours proclamée priorité, mais elle reste un défi », a-t-il souligné, fustigeant la « course de vitesse » entre régimes successifs. Chaque gouvernement veut faire plus que le précédent, multipliant écoles et universités sans résoudre les problèmes structurels.

Il a rappelé que « tous les présidents, de Senghor à Diomaye Faye, ont mis l’accent sur l’éducation », mais que les résultats restent en deçà des attentes, avec des taux d’échec élevés et des déséquilibres persistants entre filières littéraires et scientifiques. Selon lui, « l’éducation ne doit pas être une urgence, mais un antidote », nécessitant continuité et rationalisation des choix, notamment à travers une meilleure orientation des élèves dès le collège.

Quant au sociologue Elhadj Malick Sy Camara, il a appelé à un « renversement de paradigme ». Pour lui, « le marché de l’emploi ne doit pas dicter nos formations ; c’est à l’université d’indiquer la voie ». Critique envers la surpopulation des universités et l’empilement des réformes, il a mis en garde contre un système devenu « un animal préhistorique, victime de son poids et de sa routine », selon l’expression du sociologue François Dubet.

Il a souligné les limites de la réforme LMD et de la loi de 2015 sur les universités, notamment l’absence de véritable implication des entreprises dans la formation. Il a plaidé pour « une école de la société », une osmose entre tous les niveaux éducatifs, et des filières mieux ancrées dans les réalités locales.

Au terme de ces interventions, un constat s’impose : malgré la priorité affichée depuis des décennies, l’éducation sénégalaise reste en quête d’un modèle adapté à ses besoins et à ses valeurs. Comme l’a résumé Papa Ibra Samb, « il vaut mieux approfondir quelques bons résultats que d’entrer dans une course de vitesse ».